C’est lors d’une conférence de présentation de ma pratique artistique, donnée durant “Les Journées des Humanités Environnementales“ en 2019 au Magasin Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, qu’une équipe de scientifiques a remarqué mes œuvres au pochoir. Suite à cette rencontre, Olivier Labussière, géographe et chercheur au laboratoire Pacte du CNRS, m’a proposé un partenariat ; c’est ainsi qu’est né le projet STRATES en 2020. Un groupe de chercheurs, composé de Olivier Labussière (Géographe), Laure Brayer (Architecte) et Marc Higgin (Anthropologue), travaille depuis à mes côtés pendant toute la durée du projet de 2020 à 2024 et, ensemble, nous parcourons et cartographions la strate géologique contemporaine du Bassin Grenoblois.

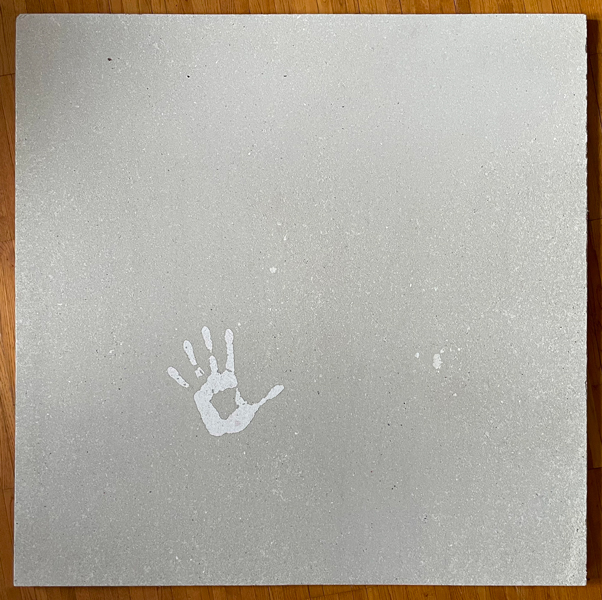

Afin de mieux comprendre le processus, la première étape a été de placer un pochoir dans le paysage, constitué d’une plaque Fermacell de 1m2 (un mètre carré) portant l’image numérique d’une empreinte de main imprimée sur un autocollant en vinyle. Pour cette image, j’ai choisi de réactiver et d’actualiser la pratique ancestrale de la main négative en la numérisant.

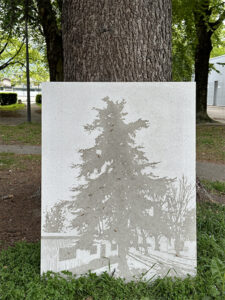

Photographie numérique d’une des premières déposes d’oeuvres dans le paysage, 2021.

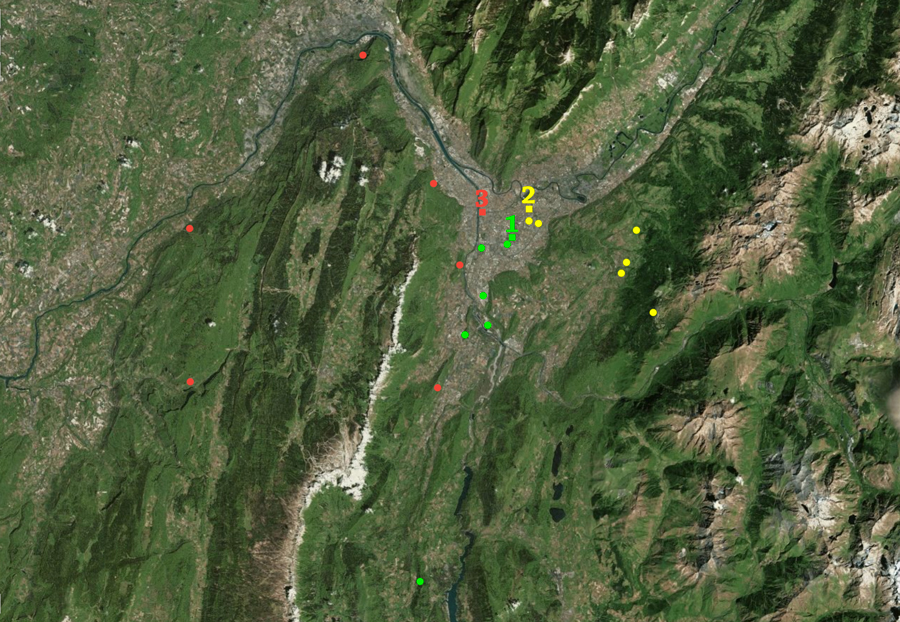

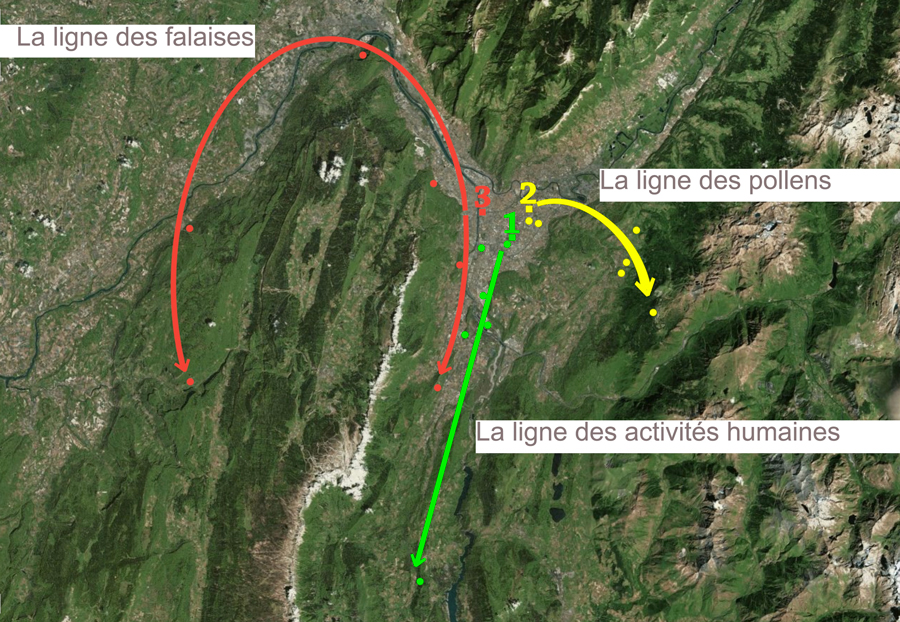

Les trois sites de départ avaient été choisis à proximité de 3 stations atmosphériques de la région grenobloise : celle de Catane, celle de l’École des Frênes et celle de Saint Martin d’Hères.

Pendant quatre semaines, avec les scientifiques, nous avons étudié chaque pochoir sur place. L’analyse scientifique basée sur nos capteurs embarqués que sont nos yeux, nos oreilles, nos nez (etc) a donc été complétée par un relevé visuel à l’aide d’un film. Des séquences vidéo ont été prises pour capturer la durée de la formation de l’image et des plans plus larges, changeant d’échelle, ont également été réalisés pour refléter l’interaction de l’œuvre avec l’environnement.

Ensuite, nous avons commencé à comparer nos perceptions avec les résultats des stations atmosphériques afin de trouver les particules spécifiques qui se sont déposées sur la base du pochoir.

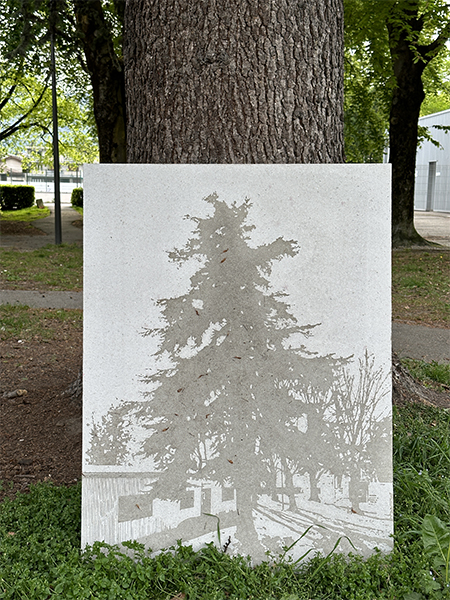

Les 3 premiers pochoirs ont permis de définir des types, je dirais même des familles de particules, mais pas d’identifier leur source exacte. Avec l’équipe, nous sommes partis à la recherche des origines potentielles de chaque participant à la famille en explorant la zone à travers trois axes thématiques que nous avions sélectionnés. Ensuite, j’ai placé de nouveaux pochoirs dans chacun des lieux identifiés, en utilisant la même méthode que le pochoir initial, mais avec une image de ces nouveaux sites eux-mêmes. Nous avons pu matérialiser 6 sites pour chaque ligne.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la première ligne est celle des activités humaines (activités humaines + pratiques agricoles + modes de chauffage + moyens de transport + grands chantiers métropolitains) // Un chantier de démolition d’un pont urbain au centre de Grenoble, un échangeur autoroutier au Rondeau, un réservoir industriel sur la plateforme pétrochimique de Pont-de-Claix, une carrière de déchets de chantier au bord du Drac, un site de captage d’eau potable où s’exercent notamment des pratiques agricoles aux Eaux ce Rochefort et un immense viaduc autoroutier celui du Col de Fau à Monestier de Clermont.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Révélation d’un pochoir avec Tim Ingold

______________________________________________________________________________________________________________________________________

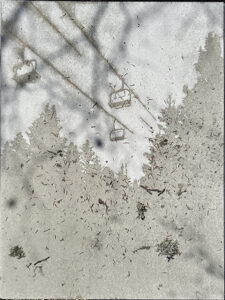

Ce que nous appelons la deuxième ligne est celle des arbres en tant que participant à l’atmosphère (par leurs pollens, leurs feuilles, etc.) // comme un Cèdre, un Saule, un Tilleul, un Frêne, un Hêtre et un Épicéa qui sont 6 espèces endémiques de Belledonne que nous sommes allés chercher dans les pentes en partant de Saint Martin d’Hères jusqu’à Bachaboulou, situé sur la station de ski de Chamrousse à 1450m.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

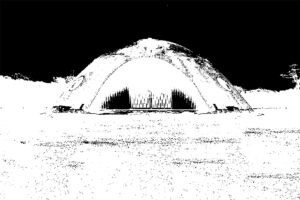

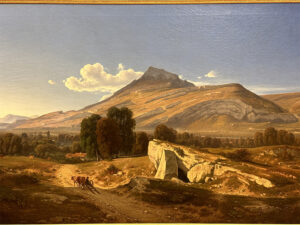

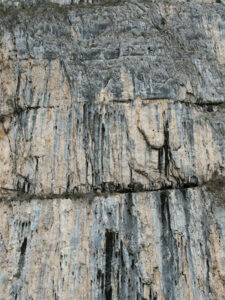

Et pour finir, la troisième ligne, qui est un peu différente des autres : les falaises en tant que dispositif d’observation de la couche géologique contemporaine. Dans cette ligne, nous comparons les représentations des falaises de montagne depuis la Jean Achard en 1844 (Le Vercors, Musée de Grenoble, ci-dessous) jusqu’à l’aspect contemporain des falaises de montagne aujourd’hui.

Nous avons également retrouvé des photographies anciennes réalisées par Raymond de Bérenger, dans les années 1850 !

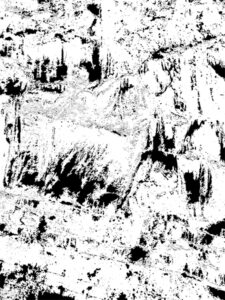

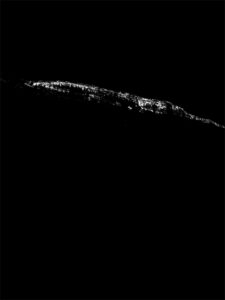

Pour réaliser nos observations contemporaines, nous avons travaillé avec une pilote de drone, Chloé Devanne-Langlais qui est aussi artiste. Ensemble, nous avons représenté les falaises du Vercors à l’aide d’images numériques. Je les ai ensuite utilisées pour créer mes œuvres qui se présentent sous la forme de grandes bandelettes réactives, toujours sur plaques de Fermacell… Elles vont venir capter les nuances atmosphériques se déposant sur les images de la même manière que sur les falaises et ainsi produire une sorte de Panton.

L’idée de ce projet est, pour citer le professeur américain Donna Haraway, de « devenir avec ce qui nous arrive ». Au travers de cette recherche Arts-Sciences, nous essayons d’aiguiser notre regard sur le paysage qui compose la strate de l’ère Anthropocène, de déployer l’expérience du monde, de mieux appréhender son devenir, de nous y rendre sensibles. Pour nous, ce ne pouvait être qu’un défi collectif et accueillant. C’est pourquoi chaque révélation de pochoir est l’occasion d’aller à la rencontre des habitants. Nous les invitons à participer et à échanger avec nous sur leur propre rapport à l’air. Et ainsi, nous relier aux spécificités environnementales, mais aussi aux personnes qui les vivent.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Les partenaires du Projet “STRATES“ sont :

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR)

Le Labex ITTEM, Université Grenoble Alpes

Laboratoire PACTE, CRESSON et CNRS, Grenoble

Ecole Supérieure d’Art et de Design Grenoble-Valence

Festival Histoire de l’Art 2023 de Fontainebleau, (en partenariat avec l’ESAD-GV)

Musée de Grenoble / Connexion avec collection XIX e, Grenoble

Les CEMEA, Pont-de-Claix

École des Frênes de Villeneuve, Grenoble

Association, Les Jardins de la Poterne, SMH

Maison du Patrimoine et de l’Environnement, Chamrousse

Natura 2000, Revel

Musée Géo Charles, Échirolles

Association du Patrimoine de Saint-Martin-d’Uriage

Les Jardins de Malissoles, Varces

Association Médiarts, Grenoble

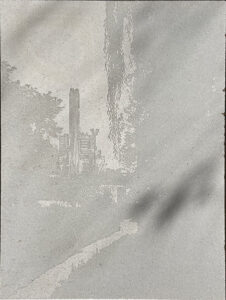

Série de photographies numériques prises dans la Métropole-Montagne grenobloise.

Pour plus d’informations veuillez consulter le site spécifique dédié à ce projet : Strates